はじめに

山西研究室B4の坂本大樹です.2025年8月31日から9月2日に慶応義塾大学日吉キャンパス 来往舎にて開催された,”第144回音楽情報科学研究発表会”で行った研究発表について報告いたします.「2015-2024年の邦楽および洋楽の人気楽曲におけるコード進行の傾向分析」という表題で発表させていただきました.

研究概要

2023年のLuminateの調査によると,日本は他国と比べて国内アーティストの音楽を聴く傾向が強いことが分かりました.また同年5月にはSpotifyが,日本独自の音楽文化を世界に発信することを目的に「Gacha Pop」と題したグローバルプレイリストを公開しました.このような背景は,日本独自の音楽文化が次世代にも受け継がれやすい環境が形成されていることを示唆しています.そこで本研究では,「日本の音楽は特異に変化してきたのか?」というリサーチクエスチョンを設定し,その検証に努めます.

分析にあたっては,2015年から2024年までの邦楽および洋楽の人気楽曲を対象に,和音の遷移パターン(以下コード進行とする)を抽出し,各年における傾向を比較・分析します.具体的にはサビ中に登場するコード数,隣り合う2コード間の遷移確率,コード進行を4-gramで捉えた際の出現傾向に着目し,各年における邦楽と洋楽の差異を明らかにします.

データセット

本研究では,邦楽と洋楽それぞれにおいて,2015から2024年の各年でヒットした楽曲を25曲ずつ収集しました.したがってデータセット全体には邦楽250曲,洋楽250曲の計500曲が含まれています.具体的には,邦楽のヒットソングの定義として,BillBoard Year End,Japan部門における「Hot100ランキング」を参考にしました.その上位から日本人アーティストであり,かつ邦楽のコード進行を掲載しているファンサイト「ChordWiki」にも掲載されている楽曲を各年25曲ずつ収集しました.同様に洋楽はBillBoard Year End,World部門における「Hot100ランキング」の上位から,日本人アーティストでないかつ洋楽のコード進行を掲載しているファンサイト「Hooktheory」にも掲載されている楽曲を,各年25曲ずつ収集しました.

なお,コード進行の分析範囲はサビのみとしています.

データの前処理

無数に存在するコードの種類を統制するために,すべての長調の楽曲をハ長調へ,そしてすべての短調の楽曲を平行長調に移調しました.その後,各コードを基本的な機能を保持しつつ単純化させるために,「基礎コード」へと変換しました.基礎コードとは本研究における造語であり,構成音が4つ以下のコードのことを指します.

結果と考察

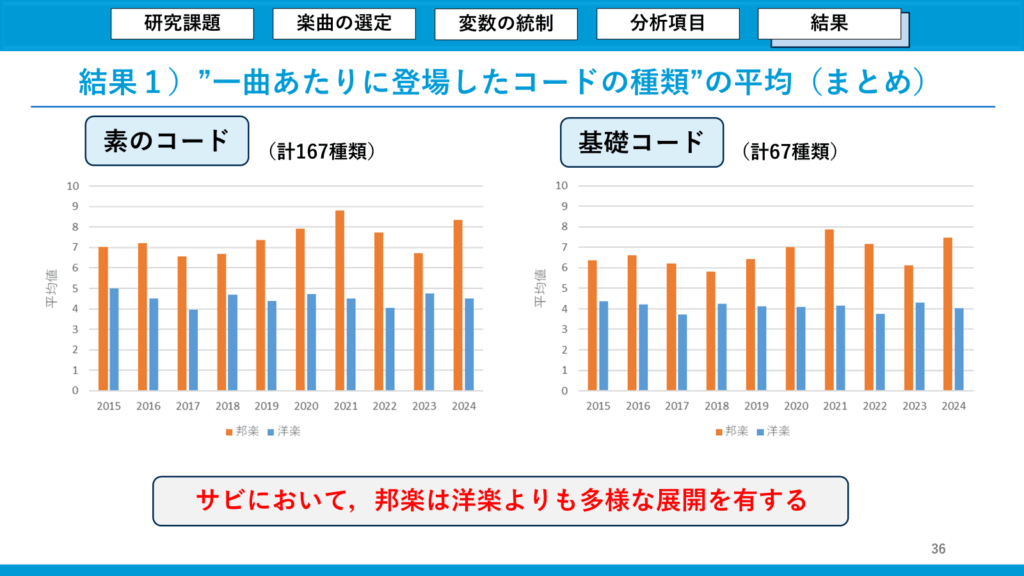

素のコードとは,基礎コードに変換していない状態のコード進行のことです.一つ目の分析結果である,一曲のサビ中に登場したコードの種類の平均を見てみると,素のコードと基礎コードのどちらの分析結果においても,10年間で一貫して邦楽のほうが高い水準を示しています.また,邦楽は特に2018年から2021年にかけて平均値が単調に増加し,2021年をピークに2023年にかけては単調減少するという明確なトレンドが確認されましたが,洋楽は10年を通してほとんど横ばいであることが分かりました.

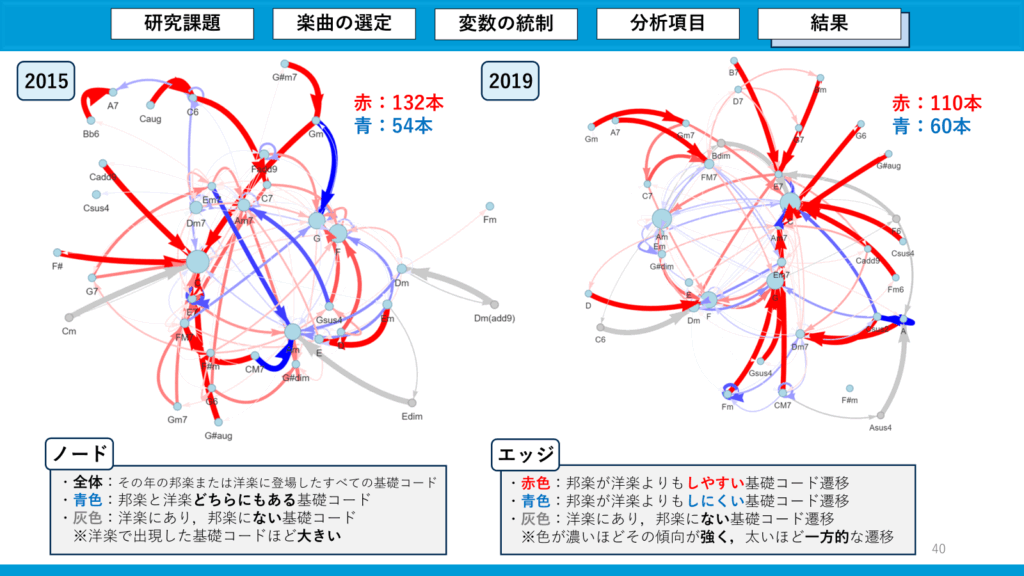

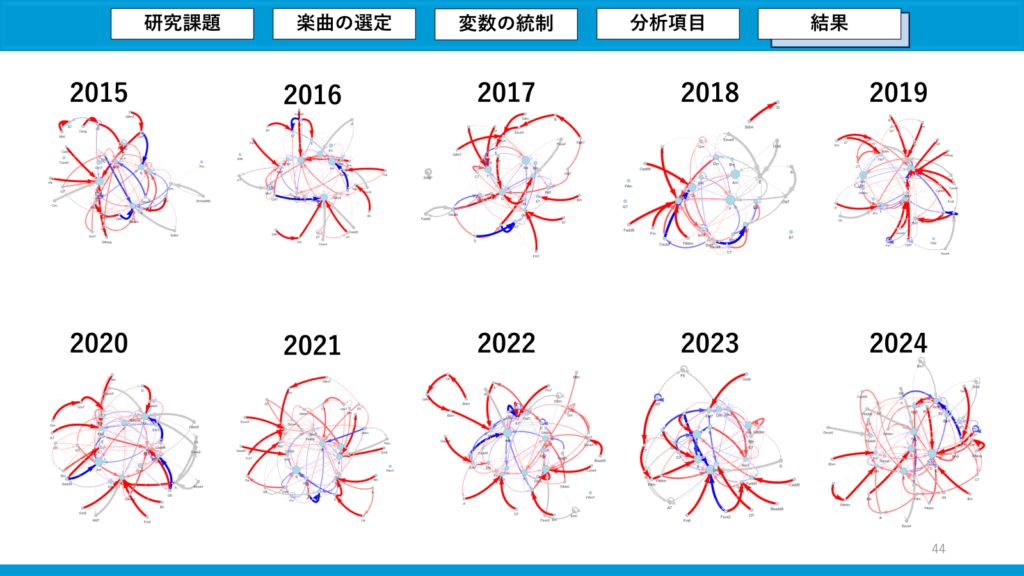

二つ目の分析結果である,一次マルコフモデルを用いた基礎コード間の遷移確率では,10年を通して邦楽のコード遷移が洋楽よりも多様であることを示しました.また,赤いエッジと青いエッジの本数をもとにした乖離度の計算では,2018年から2022年にかけては一貫して,邦楽洋楽間のサビにおけるコード遷移の多様さが縮小していることが分かりました.

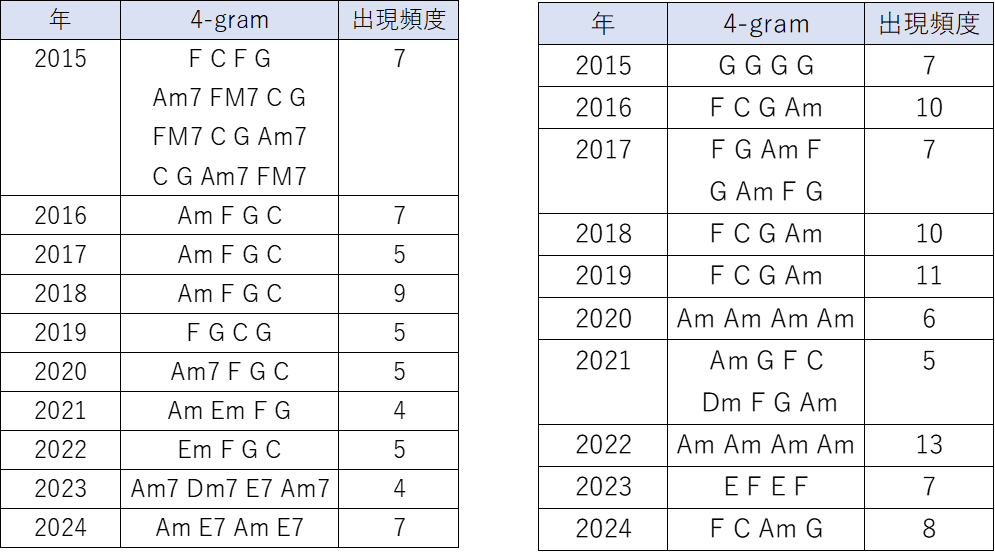

最後に3つ目の分析結果として,各年の最頻出した4-gramを抽出し,コード進行の傾向を考察します.まず一番の特徴として洋楽の傾向を見ると,2015年の「G G G G」や2020年・2022年の「Am Am Am Am」のように,同一の基礎コードが4回連続で出現するパターンが複数年で見られました.また「F C G Am」のように,音楽理論において典型的で自然とされるコード進行も、複数の年を通して高頻度で登場しています.これらのことから,洋楽ではシンプルかつ典型的なコード進行が象徴的であることが分かります.一方で邦楽では,洋楽のような同一基礎コードの連続は見られませんでした.しかし,いわゆる小室進行と呼ばれる「Am F G C」のパターンが2015年から2018年,そして2020年の計5年にわたって出現頻度一位となっており,1990年代の日本のヒットソングが,現代においても依然として影響力を持ち続けていることが示唆されています.

これら3つの分析結果から,邦楽は洋楽よりもサビにおけるコード進行の多様性が大きく,同じ進行の繰り返しにこだわらない傾向が分かりました.

課題・今後の展望

本研究は,データ長の正規化や基礎コードの定義,そして楽曲の重複が依然として課題であり,研究内容に説得力を持たせるためにはさらなるアップデートが必要だと思っています.また,リズムや音色といった他の音楽的特徴量の加味や,邦楽に特化した自動採譜技術への応用が展望として挙げられます.

感想

今回は初めての学会参加であり,論文の執筆,投稿,そして発表までの流れを自身の経験として一通り知ることができました.発表時間の調整や質疑応答において至らなかった部分は多々あったものの,次につなげられる教訓を得られる良い機会でした.今回いただいた質疑の内容や自分で不完全だと思った部分を反省し,今後の研究へとつなげていきたいと思います.