はじめに

修士1年生の米田美優です.2025年9月10-12日に大阪の立命館大学茨木キャンパスにて開催された”29th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems”(以下KES)に参加し,” Supporting Composers to Retrieve Synthesizers by Exploring Network for DAW-based Music”という表題で発表しました.

研究概要

本研究では、ネットワーク型システムの構築によりDesktop Music(DTM)における音色選択支援を目指します. DTMでは,膨大な量の音色の中から楽曲に使用する音色を選択しなければなりません.現状のシステムでは音色の名称から音を推測して音色を決定する必要があるため,楽器名と音色の音響的な結びつきに関する音楽的な知識が必要です.本研究では,音色を細分化した特徴量解析と解析結果を基にしたネットワークの構築による可視化により音色の相対的な比較を可能にし,音色探索の支援を目指します.提案システムでは,クラスタリングによる可視化やノードの大きさを変更することによるブックマーク機能によって,新しい音色の発見と効率的な音色の探索を狙いました.

提案手法:Syntherium

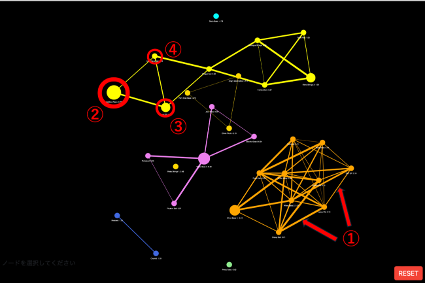

提案手法では,図のように音響特徴量に基づいたネットワークグラフを構築し,音色選択の支援を目指しました.音色間の関係性をネットワークとして表示し,ユーザの利用ログの結果を図示可能な提案システムをSyntherium(Synthesizer+ Planetarium)と命名しました.

音響特徴量の抽出

異なる音色を格納したwave ファイルを複数個用意し,それぞれのwave ファイルから128 次元のMFCC 特徴量を算出します.得られたMFCC特徴量に対して主成分分析を用いて1 次元に圧縮し,標準化した数値同士の差を測定することで音色同士の特徴量を比較します.

実 装

DTM における音色はタグ付けにより分類された後でも100 種類以上の音色が並列関係として扱われていることもあり,多くのデータを一度に比較する場面が予想されます.そのことから,ネットワークグラフによる可視化が有効であると考えました.Syntherium では,MFCC をもとにして,ノードには音色,エッジには音色同士の類似度を当てはめてネットワークを構築します.また,図中の①で提示されているように,エッジの太さと類似度の高さを相関させることで,視覚的にどの程度ノード同士が類似しているか認知できます.ネットワークを視覚的に認知しやすくするため,Modularity クラスタリングのLouvain 法を用いてクラスタリングし,クラスタごとに色分けして表示します.ノードをダブルクリックすることで音色を試聴できます.

ユーザテスト

作曲者が音色選択する場面を模してシステムを使用させ,Syntheriumの有用性を検証しました.12人のテストユーザを,6名ずつの2群に分割し,群A はSyntherium を使用し,群B はSyntheriumを使用せずに音色を探索しました. テストユーザは,サンプルとなる音色を試聴し,試聴した音色と同じ音色を探索するタスクを行いました.

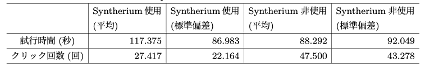

表には,Syntherium を使用したテストユーザと使用していないテストユーザの音色探索時間とクリック回数の平均値と標準偏差を示しています. 全体を通してSyntherium 使用者の方が試行回数もクリック時間が大きく減少しています.反対に,Syntherium 使用者の方

が試行時間の平均は長くなっています.この結果は試聴1 回当たりにかける時間がSyntherium を使用した時の方が長くなっていることを示します.このことから,Syntherium を使用したユーザの方が音色を比較して,思考しながら探索できたと考えることができます.

終わりに

本研究では,音色間の類似性をもとにネットワークを構築し,DTM を用いる作曲者が頭に描いた音色に出会いやすいシステムの作成を目的としています.構築した音色ネットワークを用いたユーザテストを実施し,その有用性と課題を検討しました.今後は,ノードの形に意味をもたせることで類似度の関係性だけでなく,音色の印象自体を可視化するしくみの構築に取り組もうと考えています.