はじめに

M1の諸隈です.2025年8月25日~27日に日本大学で開催された,情報処理学会Entertainment Computing 2025で行った研究発表について報告いたします.

「BeWoLF:読者の興味に応じてひらくあらすじ」というタイトルで発表しました.

研究概要

本研究では,読者が興味に応じて段階的に詳細情報へアクセスできる「ひらくあらすじ」の設計と,そのためのプラットフォームBeWoLF(Behind Words and Lines Framework)を提案しました.

従来のあらすじは,冒頭から結末までを一続きで記述するため

- 情報過多によるネタバレ

- 情報不足による魅力の欠如

といった情報の過不足の問題が生じやすいという課題があります.

そこでBeWoLFでは,図1のように物語の骨格を示す「核文」を起点に,クリック操作で「詳細文」「補足文」を順次開くことができ,読者が能動的に情報量を調整できる仕組みを備えています.これにより,ネタバレを防ぎつつ,必要十分な情報を段階的に提示する新しい読書体験を可能にしました.

図1:赤ずきんちゃんの物語についての,ひらくあらすじ遷移の実例.左は初期状態を示し核文のみが提示されている.上は,核文中の「少女」をクリックした際に詳細文への遷移が提示されている.また,下は核文最後の「森へ向かうが…」の後ろに続く空白のセグメントをクリックした際に補足文への遷移を提示されている.どの詳細文や補足文が提示されるかは,読者のクリックアクションによって決まる.

研究の背景

要約研究では,重要文抽出や生成モデルによる圧縮が中心であり,従来は「正確さ」や「ネタバレ防止」が重視されてきました.しかし,「読者の興味を惹く」という観点が十分に取り入れられていませんでした.本研究では,あらすじの情報提示を「読者のクリック操作」というインタラクションに委ねることで,読者が欲しい情報を自らのタイミングで得られるという新しい設計を実現しました.

具体的な手法

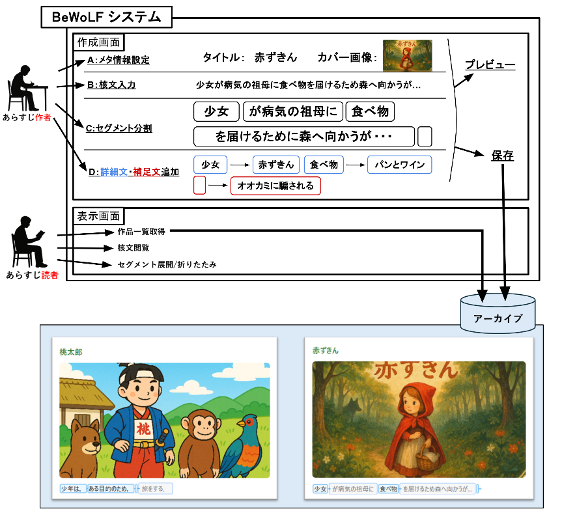

BeWoLFは,執筆者と読者の二種類のactorが存在しており,図2のようなユースケース図で表すことができます.

BeWoLFにおける執筆フローは4ステップ存在しています.

- メタ情報の設定(タイトル・カバー画像)

- 核文の入力(物語の骨格となる一文)

- セグメント分割(文を要素単位に分割)

- 補足文・詳細文の追加(クリックで展開される情報を編集)

読者側では,核文を起点にセグメントに対するクリック操作で詳細や補足を「ひらく」ことで,情報の深度を自分で制御できる閲覧体験が得られます.

図2:BeWoLF におけるひらくあらすじ「作成者」と「読者」のシステムの利用過程を「赤ずきん」で示したユースケース.作成者はメタ情報の設定,核文の入力,セグメント分割,詳細文・補足文の追加が可能である.編集結果は即時プレビュー可能であり,作成したあらすじはアーカイブできる.読者はセグメント単位に分割された核文を確認し,興味を持ったセグメントをクリックすることで新しい情報を段階的に得ることができる.

結果と考察

6名の被験者を対象に,BeWoLF使用群と未使用群を比較したユーザテストを行いました.

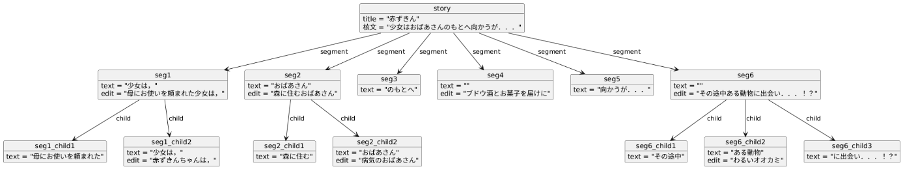

- 構造の違い

使用群は図3のような「核文→補足・詳細文」の階層構造型のあらすじを作成し,未使用群は起点から終端まで一気に書く線形型に留まりました. - 情報提示の深度

使用群は結末や転換点を下位のセグメントに沈め,読者が展開しない限りネタバレが回避されました.未使用群は全文開示や秘匿に偏り,情報制御が難しいことが確認されました. - 執筆タスクの違い

使用群は「置換(言い換え)」を中心とし,核文の構造を保ったまま情報を肉付けしました.未使用群は「追記」を中心とし,結果として結末まで一気に記述しやすい傾向が見られました.

これらの結果から,BeWoLFは 構成保持とネタバレ抑制を自然に促進する仕組みであることが示唆されました.

図3:被験者がBeWoLFを活用して作成した赤ずきんのあらすじの階層構造の例

おわりに

本研究発表では,デモ・ポスター発表に関する専門委員推薦賞をいただきました.

会場では多くの質問や議論を通じて,研究の意義や応用可能性をどのように伝えるかを実践的に学ぶことができました.今回の経験を糧に,BeWoLFのさらなる発展と客観的評価へ取り組んでいきたいと思います.